上线3月营收超2000万美金,经典黑洞吞噬玩法《All in Hole》的产品分析

文/ET

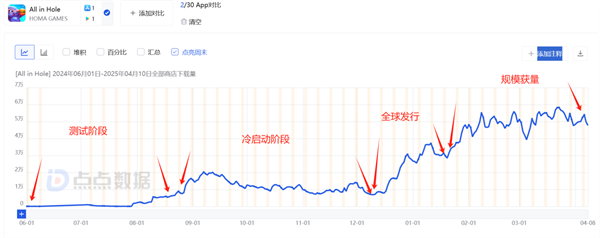

近期,法国发行商Homa的《All in Hole》持续发力,近90日内累计下载新增400万,狂揽2000万美金。该游戏于去年6月首次上架,但正式推广是从今年1月份开始,3月份之后每日新增下载量趋于稳定。我们曾在Voodoo旗下游戏《Block Jam 3D》提及,该游戏在游戏发行通过不同划分市场测试、软启动、全球上架发行、规模获量,达到年收入过亿美金的效果。

相关阅读:又一个过亿美金的休闲爆款,Voodoo混变产品《Block Jam 3D》案例拆解

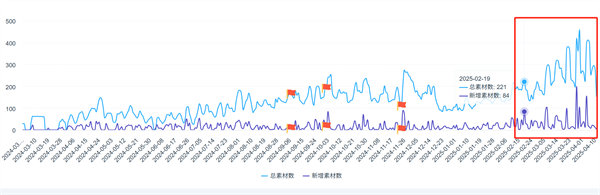

根据Dataeye-ADX数据显示,该游戏在去年9月开启大部分地区预约,11月份全量上线,从2月份开始提升素材规模,至今不断提升投放规模,日均投放趋势较去年11月下旬趋于翻倍。

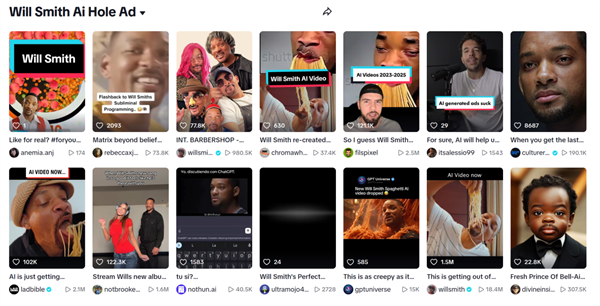

投放素材方面,主要为游戏实机玩法类原生视频,以及由海外男明星威尔史密斯的“出镜口播代言”,但从内容自然度、真实度来看,该视频素材为AI生成类素材。在海外,部分经过AI处理产出,最终画面效果呈现魔幻、搞怪效果的,海外网民对其形容为“Cursed”(受诅咒的)。由于AI提供生成内容的便利,海外网民通过AI进行了大量的“整活”,其中“明星+食物”的“整活”类视频魔性传播力较强的男影视明星便是威尔史密斯。Homa毫无疑问在营销层面有效地进行“借力打力”的营销方式,同时,得益于威尔史密斯在互联网各类社交媒体的影响力,也是当前全球商业价值排名前10的演员。

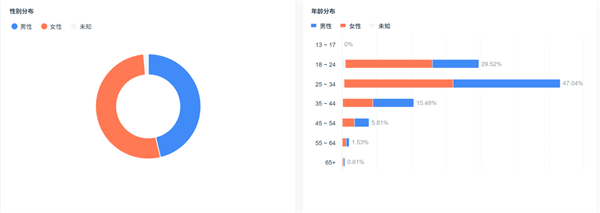

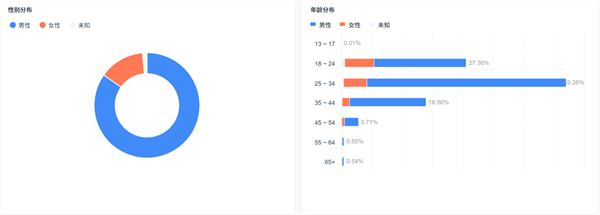

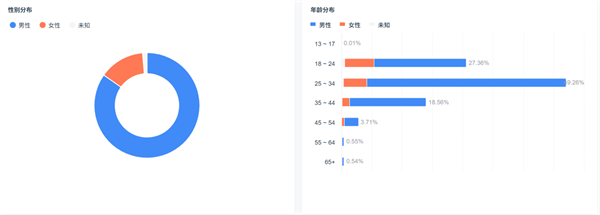

根据ADX受众分析,《All in Hole》的受众年龄中18-34岁用户占比超七成。在《All in Hole》具有高曝光效果的真人素材里,基本上清一色被威尔史密斯占据。同时,对比Homa旗下的《Attack Hole》与VooDoo旗下的《Hole.io》会发现,《All in Hole》的女性受众占比大幅度提升。女性用户对“整活类”的AI生成素材似乎更具有印象感。

《All in Hole》男女比例受众分析

《Attack Hole》男女比例受众分析

《Hole.io》男女比例受众分析

从切割玩法起步,不止于切割玩法

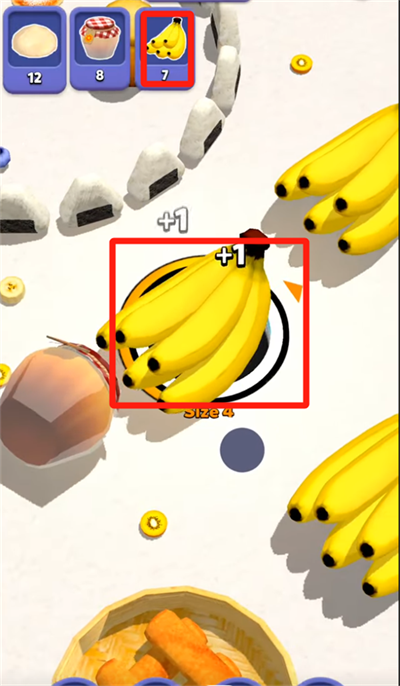

《All in Hole》的显著特征在于游戏关卡进行切割,每个关卡通关时长进一步轻量化,利用高频重复的方式形成上瘾的机制。但是,其实这对于《All in Hole》来说仅仅只是第一步。从题材上,《All in Hole》会比其他游戏更有优势的点在于:黑洞吞噬越多的美食,本身就可以成功实现跨性别通用,更有尝试意义。另外,有趣的是,游戏内的食物存在不少部分是亚洲常见的,如包子、寿司、团子等等。

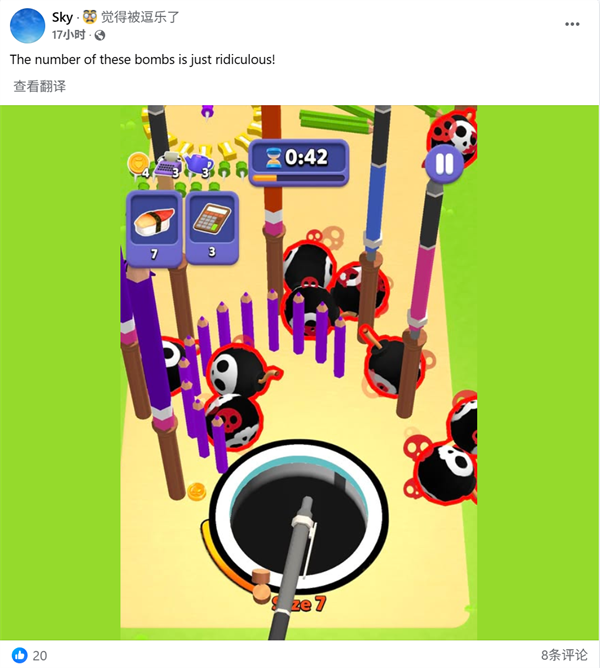

《All in Hole》采用了海外消除类游戏关卡设计的方式,通过碎片化、快速通关,利用不断的成功吸引玩家持续体验游戏。在游戏内,每个关卡会与常见的常青休闲类游戏一样,顶部通过任务栏设立小目标、单关卡场景元素多,做明确的目标指向性。这里主要对标同为Homa旗下的《Attack Hole》初期体验可以直观感受到:任务目标的存在,让玩家节省了不必要的探索试错时间成本,保证前期关卡高效通过,利用叠加成就感加深用户印象。

同时,《All in Hole》体验的过程会发现,黑洞大小的变化并不会像《Attack Hole》及《Hole.io》那么显著,也没有显著的每次升级后黑洞移动速度产生显著变化。这些变动带来的效果是:每一次黑洞变化,玩家将聚焦于黑洞大小与场景物体大小的对比、尝试。因此,每个关卡的压力计时器存在意义也就出现了——后续关卡场景内物体大小分类越多,会形成不断对比,每次对比失败都会造成时间的浪费,提升无法通关的概率。

关卡难度布置

对比《Attack Hole》来看,《All in Hole》的关卡更多元、立体。先大概看一下《Attack Hole》与《Hole.io》在关卡侧的薄弱点,这一观点最直观的体现则是《All in Hole》的一年前实机视频。

《Attack Hole》可以理解为与《We Are Warriors》为同类游戏,核心围绕获取——失败——二次投入——获胜的形式,游戏自身是避免不开失败环节,但又跟《We Are Warrior》类游戏不同的是:由于整个游戏通关之后,前面通过金币提升黑洞获取速率的所有提升全部重置。至于《Hole.io》,游戏自身像是一个.io类的竞技游戏,但事实上,玩家不吞噬任何其他玩家,也可以得到通关,也就是吞噬足够的场景内容获得积分。但是,《Hole.io》由于双游戏规则并行的原因,导致了用户对通关目标聚焦不强。并且玩家在每个关卡的初期等级升级相对吃力,因为场景过大,能够直观形成面积大小对比的单位往往都在较远的距离,活跃玩家每次游戏开局的用户心流都是偏向焦躁、抓狂的。

- 《All in Hole》的关卡拥有以下4类特点:

- 关卡难度基于消除类游戏的递进式

- 运用扶持机制,定向针对《Attack Hole》及《Hole.io》类游戏初期问题

- 关卡趣味多维体验

- 游戏难度立体化

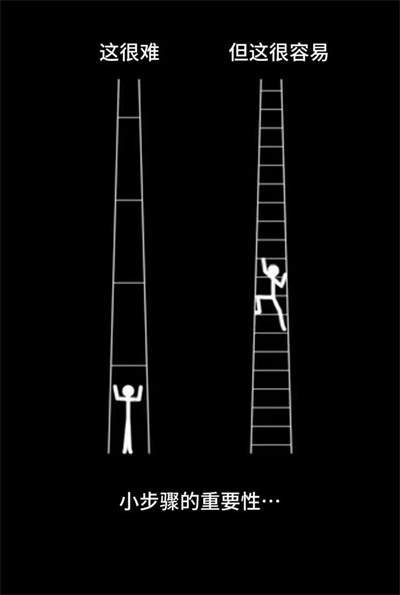

- 难度递进方面,《All in Hole》主要先从关卡入手,如场景物体数量、分支地形场景、堆叠式的布置等。

扶持机制侧,《All in Hole》通过开局掉落场景道具的形式进行扶持,开局往往会提供玩家经验及演示,其目的在于帮助玩家快速渡过开局初期的焦躁感。除此之外,当玩家全程无间断吞噬升级,连续升级则会具有短暂移动加速效果。

关卡趣味多维体验侧,《All in Hole》的游戏关卡内包含金币类奖励关卡,连续吞噬任务目标过程、普通吞噬海量物体的动画呈现效果,以及轻解谜、路线设计式的设计。但是,由于《All in Hole》的动画效果以及海量吞噬的短频高速处理,游戏在性能较弱的机型上容易出现卡顿甚至直接闪退。

最后是游戏难度立体化。《All in Hole》的游戏难度立体化主要表现在的部分扶持机制、玩家操作,与关卡难度形成结合难度。比如前文提及的加速效果,在后续玩家解锁炸弹陷阱之后,一旦走神则会吞噬炸弹导致通关失败。又比如场景种类递增,由于场景内物体数量种类对比三消类游戏要多,场景物体很多,通关目标有限时,玩家需要吞噬其他小物体。这意味着,强迫症类型玩家若想要全部场景,后续的关卡必然时间不足。同时,如果任务列表需要吞噬的物体很小,又排布较为分散,玩家若非首次就全部获取,在不使用道具的情况下则会在后续形成较长的时间浪费寻找。整个难度递进,《All in Hole》对玩家呈现效率把控、取舍策略、较快反应决策的特点。

社交性商业化设计打开付费缺口

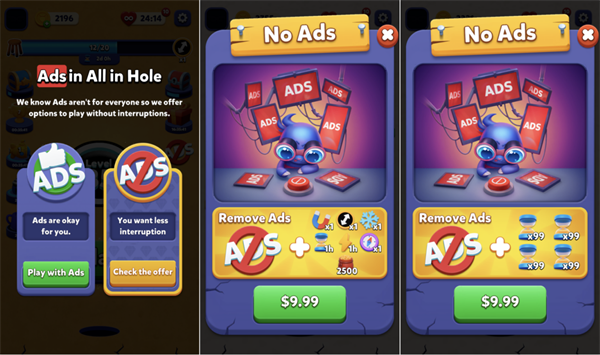

《All in Hole》的整体商业化设计属于常见的海外休闲类游戏营收框架,也就是实时限时类活动+短周期活动的方式。《All in Hole》的实时限时类活动,分为竞赛类及非竞赛类。其中,前期非竞赛类活动主要通过解放部分条件限制,以及奖励刺激玩家在限定范围内快速挑战,长得不超过1小时,短的大约10~15分钟。

至于付费,《All in Hole》仅存在去广告礼包。在32关全部活动解锁之前不会过多提示玩家进行付费,仅在主界面出现相应按钮,玩家通关第32关之后对用户进行弹窗提示。而32关前提示的去广告礼包道具,与第32关之后的,在礼包内容上也进行了一定的更替,借助更有实用性的道具,吸引玩家付费。礼包内容的区别,推测《All in Hole》以32关作为长留存玩家的划分线。

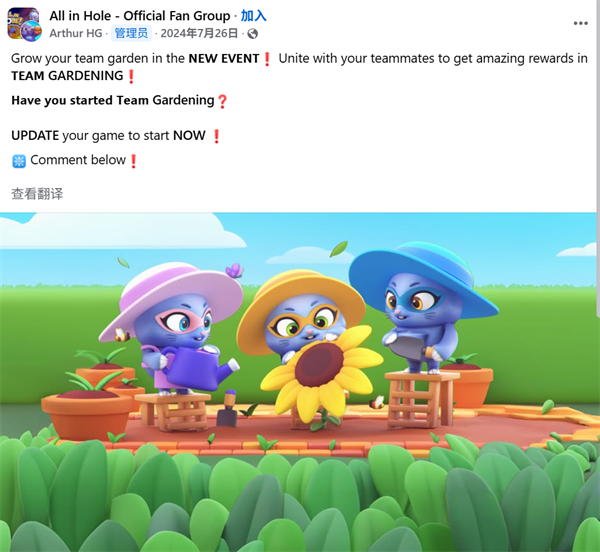

《All in Hole》除了单一的付费方式,更多会参考如《Monopoly Go!》等游戏建立社交性。其中,《All in Hole》包含公会系统,公会提供玩家捐赠生命次数,以节省玩家花金币重新挑战。同时会涵盖公会奖励、以公会为单位完成的奖励任务。若从该部分结合,并不排除后续围绕活动设立不同的主题礼包形式。由于《All in Hole》的工会属性存在,并不排除《All in Hole》会在后续以社交的形式进行相关的商业化设计。

小结:《All in Hole》的题材通用让整个游戏用户规模得到大范围的提升,发行侧利用“借力打力”的方式也很好地产生了用户深刻印象。游戏内核方面,虽然基于海外常青三消类游戏框架的基础之下研发,但从各类细节可以看出《All in Hole》在原本其他产品的基础上,很好地抓住了各类游戏的缺点。核心关卡优化+成熟的跨品类框架在我们看来属于一种较为新颖的结合方式。

了解更多关注罗斯基公众号

近期评论