对话决定命运!蔡浩宇打造的AI游戏正式官宣,这个背靠米哈游的公司有何来头?

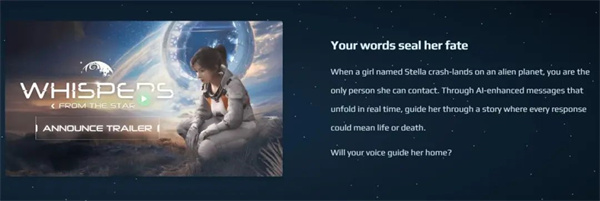

2025年3月15日,一款名为《Whispers from the Star》(暂译《群星低语》)的AI游戏在海外社交平台悄然发布首支预告片。

这款由米哈游创始人蔡浩宇创立的AI公司Anuttacon研发的作品,因其“实时多模态交互”的创新概念,迅速引发国内媒体关注。

不过目前海外的热度还在早期阶段。游戏官推上线半年,粉丝数仅700余人:

宣传片油管播放量则不足1万:

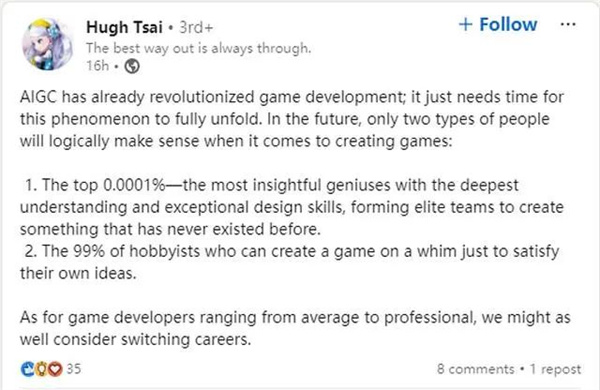

2024年8月,蔡浩宇卸任米哈游国内职务后,曾公开发表观点称“AIGC将颠覆游戏行业,未来只有两类人适合开发游戏:顶尖天才团队和AI赋能的业余创作者”。

这番言论一度被解读为他对传统游戏开发模式的“劝退宣言”。随后,他成立的新公司Anuttacon逐渐浮出水面。

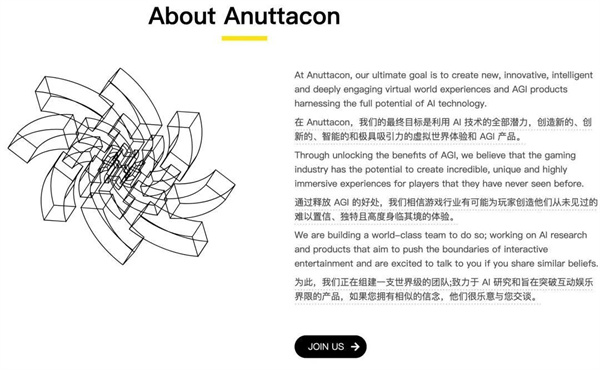

Anuttacon的注册地与米哈游新加坡总部重合,团队成员背景显赫:前微软图形学专家童欣、前B站副总裁王宇阳、Meta高级技术研究员等悉数加盟。50人规模中近半数来自米哈游、微软、亚马逊等企业。

官网称其目标是“用AI突破互动娱乐的界限”,而《Whispers from the Star》正是这一愿景的首个实验品。

·你的对话决定她的命运

《Whispers from the Star》设定在一个名为“盖亚”的外星星球,玩家需要帮助受困的天体物理系学生Stella生存并逃离险境。

与传统剧情分支游戏不同,《Whispers from the Star》的核心在于“AI驱动的动态叙事”——玩家通过语音、文字或视频与Stella实时互动,每一句对话都可能影响她的情绪、行动甚至生死。

预告片中,Stella的心率、环境温度和通信信号实时显示在界面左上角。

当玩家提问“你能覆盖系统吗”,她回答“我可以尝试覆盖逃生补丁,但不敢保证成功”。这暗示了游戏的核心逻辑:玩家的指令并非绝对权威,Stella可能表现出依赖、质疑甚至自主行动。

目前来看,开发者似乎试图用AI技术打破“选项预设”的框架,让角色更像一个真实存在的智能体。

技术层面,游戏似乎结合了语音识别、自然语言处理(NLP)和实时演算画面,Stella的表情、动作均根据对话内容即时生成。

根据问卷信息,为实现低延迟交互,iOS版本需依赖手机本地算力,对硬件性能提出了较高要求(需iPhone12以上设备)。

由于预告片长度仅有1分钟,目前能挖掘的信息并不多。

·概念超前,但质疑声并存

尽管“全实时演算”技术引发惊叹,但部分观点对“全程语音交互”的可行性存疑。

有人认为其逻辑更接近虚拟陪伴应用,而非传统意义上的游戏;也有测试者反馈“长时间对话容易疲劳,且剧情推进效率偏低”。

面对争议,Anuttacon在官网回应:“我们正在验证一种新的可能性——游戏不仅能玩,还能真正地生活。”

在此之前,蔡浩宇曾提出“空想具象化”概念,即通过AI技术降低创作门槛,让普通人也能将脑内想象转化为虚拟世界的精细物件。而Anuttacon的长期目标,或是打造一个AI增强版的UGC平台,类似“更智能的《Roblox》”。

这一布局与行业趋势不谋而合。

原米哈游团队成员创立的半图科技已获得数千万元融资,同样聚焦AI虚拟陪伴赛道;网易、巨人网络等厂商也在探索AI驱动玩法的原生游戏。

而蔡浩宇的激进之处在于,他试图从底层重构游戏互动逻辑——不是用AI辅助开发,而是让AI成为体验本身。

目前,《Whispers from the Star》仍面临多重考验。

技术上,多模态AI的实时反馈稳定性、叙事逻辑的自洽性尚未完全验证;市场上,玩家是否愿意为“说话玩游戏”买单仍是未知数。

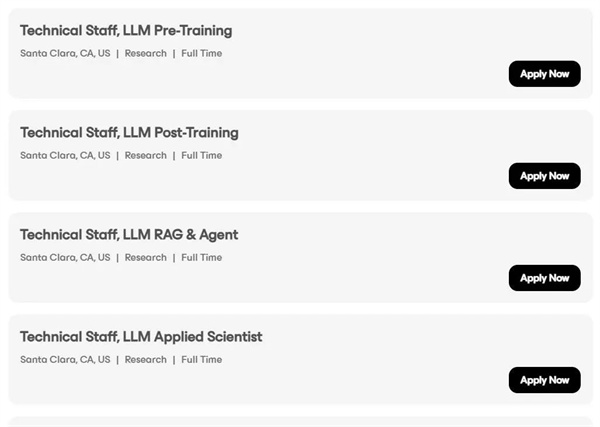

Anuttacon官网透露,未来将探索“游戏与玩家共同成长”的路径,但未公布具体商业模式。招聘栏中出现的大量LLM方向岗位,说明产品距离落地还有一段距离。

蔡浩宇的“退休再创业”像一场豪赌——若成功,或许能开辟AI原生游戏的新赛道;若失败,则可能成为技术理想主义的又一则注脚。

·AI已成米哈游第二战场

《Whispers from the Star》引发行业热议,折射出的是米哈游近年来在AI领域的长线布局。

从虚拟偶像的技术实验,到自研大模型的工业落地,再到生态投资的拓展,这家以“技术宅拯救世界”为口号的公司,正在构建AI驱动的未来游戏图景。

2018年,米哈游成立逆熵研究部门(后升级为“逆熵科技研究院”),早期目标是通过AI技术提升内容生产效率。

2020年,团队首次对外展示成果:虚拟偶像“鹿鸣”通过AI生成语音、动作和表情,并在2022年实现实时直播互动,成为国内首个具备动态反馈能力的AI数字人。

这一技术随后被应用于游戏场景,例如《未定事件簿》中争议配音演员的AI替换,以及《崩坏:星穹铁道》中NPC对话的动态生成实验。

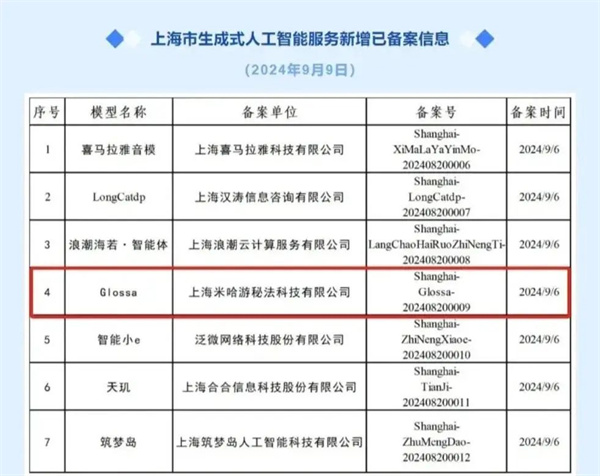

2024年6月,米哈游全资成立上海米哈游秘法科技有限公司,经营范围覆盖人工智能应用软件开发、数据处理服务等。

同年9月,该公司备案的生成式AI大模型“Glossa”浮出水面。该模型名称源于希腊语“语言/注释”,定位为游戏内容生产工具,可实现角色配音、美术设计优化、代码调试等工业化需求。

内部人士透露,Glossa的长期目标是打造“永不重复的智能NPC”,让游戏角色具备自主决策能力。

在自研技术的同时,米哈游通过资本手段扩大AI生态影响力。

2023年,其参股的生成式AI企业MiniMax完成多轮融资,估值突破10亿美元。这家专注于多模态内容生成的公司,其技术已被用于米哈游旗下游戏的文本、语音和视觉内容生产。

2024年,米哈游追加投资MiniMax,并与红杉资本共同推动该公司新一轮融资。

产学研合作是米哈游的另一条重要路径。

2024年12月,米哈游联合复旦大学NLP实验室发布论文,系统梳理基于大语言模型的智能体(AI Agents)技术现状,探讨其在游戏社交、开放世界构建中的应用前景。

此外,公司还与MIT、斯坦福等高校合作,将图形学与自然语言处理研究成果应用于《原神》的动态天气系统优化。

具体到产品落地,米哈游采取“小步快跑”的策略验证AI技术。

2023年,《崩坏:星穹铁道》上线AI辅助的NPC行为管理系统,使角色台词生成效率提升40%;《原神》则利用AI优化场景建模流程,降低美术团队工作量。

同年推出的同人创作工具“无尽的三月七”,允许玩家通过AI生成角色插画,既提升社区活跃度,又积累了大量UGC数据。

不过,米哈游的AI布局也并非一帆风顺。

技术层面,多模态交互的实时稳定性、生成内容的版权归属等问题尚未完全解决。2024年,前逆熵实验室负责人邢骏离职创立半图科技,专注3D虚拟人赛道,并获得IDG资本投资。

行业层面,网易《逆水寒》已实装类ChatGPT的智能NPC,腾讯、三七互娱等厂商也在加速布局AI原生游戏。

面对竞争,米哈游选择“内外协同”的策略:对内通过逆熵实验室夯实技术底座,对外以投资扩大生态话语权。

2024年成立的秘法科技子公司,被视为其从技术探索转向商业化落地的重要信号。该公司除运营Glossa模型外,还承接了米哈游部分AI工具的对外输出业务,例如为中小团队提供智能NPC解决方案。

综上,从虚拟偶像到智能NPC,从自研大模型到生态投资,米哈游的AI布局呈现出“研发-应用-生态”的三层架构。这种战略既服务于现有产品的降本增效,也瞄准下一代交互体验的革新。

在技术与盈利的平衡木上,米哈游或将重新定义“游戏”的边界。

了解更多关注罗斯基公众号

近期评论